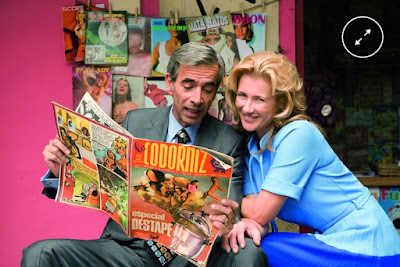

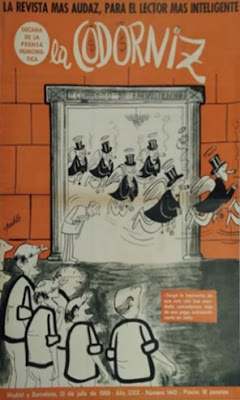

Con el lanzamiento de

La Codorniz en junio de 1941, Miguel Mihura, que ha colaborado con Saturnino Ulargui como dialoguista de las coproducciones de éste con Italia dirigidas por Benito Perojo y como jefe de publicidad de Ufisa, se ve obligado a dejar este cargo. Pero la relación entre ambos sigue siendo cordial. Gastarse el dinero en un anuncio publicado en una revista nueva y cuanto menos atípica en el panorama español no suele ser práctica común, pero la tercera página del número inaugural [

La Codorniz, núm. 1, 8 de junio de 1941.] está dedicada a promocionar los próximos estrenos de U-Films.

Tras el abandono de Perojo, López Rubio se convierte en el director-estrella de la empresa. Su primera película en la compañía será

La malquerida (José López Rubio, 1940), un proyecto cuyo rodaje debía comenzar el 19 de julio de 1936 y que López Rubio quería fuera su primera cinta española tras su larga estancia hollywoodiense. A pesar de su pluriempleo en la empresa de Ulargui en la posguerra, López Rubio se las arreglará para elaborar un pasatiempo que compita en las páginas de

La Codorniz con el

Damero maldito de Conchita Montes.

¿Está usted seguro? acude semanalmente a su cita con en lector, aunque para ello Mihura se vea obligado a encomendárselo al crítico cinematográfico Alfonso Sánchez, lo que no sienta nada bien a López Rubio. Pero éste está ocupado en la preparación de

Sucedió en Damasco / Accade a Damasco (José López Rubio / Primo Zeglio, 1942) y, además, debe hacerse cargo de todas las

Canciones que no encuentran novio y entre las que se encuentran las más anómalas del ciclo..

Si por algo destaca

Rosa de África (José López Rubio, 1941) es por su ambientación en las campañas militares africanas y, según el especialista Alberto Elena, «en el escenario privilegiado de la exaltación castrense, ofreciendo para ello un marco menos problemático que el de la Guerra Civil y entendiendo de ipso la acción civilizadora española en clave puramente militar». [Alberto Elena: «La llamada de África: una aproximación al cine colonial español», en Un siglo de cine español, Cuadernos de la Academia, núm. 1. Madrid, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, octubre de 1997.]

No es desde luego el objetivo de la serie

Canciones, volcada en un cine sin la más mínima intencionalidad política, por lo que atendiendo a las afirmaciones de Elena no podemos sino tomar

Rosa de África como antecedente directo de la que será última película de López Rubio,

Alhucemas (José López Rubio, 1948), cinta de carácter combativamente militar en un momento en el que el cine de propaganda ya había sido relegado a un segundo plano.

Rosa de África intenta conciliar el cine legionario internacional, al modo de Julien Duvivier, Jean Grémillon o, incluso, al del estilizadísimo de von Sternberg, con la pleitesía al militarismo africanista y el pie forzado de un romance de Rafael de León. Una mujer enamorada (Maruja Tomás) busca un hombre (Rafael Medina) en un cafetín tetuaní cuyo voluble propietario está encarnado por un expansivo Manolo Morán. La mujer es una cancionista afamada, pero renuncia a hacer público su nombre a fin de encontrar al legionario, que tiene en su posesión unos papeles tan secretos que al espectador le resulta imposible enterarse de qué van y cuál es su valor. Entretanto, le da tiempo a interpretar algunos temas en el cabaret, entre ellos el danzón

Te lo juro yo y la canción

¡Ay, chumbera!:

¡Ay, chumbera, chumbera, chumbera! / A tu verde sombrita quisiera / taparme del sol, / y que nadie, que nadie me viera / que me he puesto color de la cera / penando de amor. / ¡Ay, soldadito de la Legión! / ¡Ay, soldadito de la Legión! / Yo quisiera que nadie supiera / que sólo tú mandas en mi corazón.

El reencuentro tiene al fin lugar el 17 de julio de 1936, cuando todos deben incorporarse al Tercio porque Franco acaba de anunciar el pronunciamiento militar. La mujer se asoma a la ventana del cabaret y proclama que “en España comienza a amanecer”. Situaciones prolongadas hasta la extenuación y canciones a cada momento. Las dos últimas de Maruja Tomás aún tienen un pase, pero el pasodoble-tango que canta el legionario (Rafael Medina)...

Aquellas penas tan negras / que yo pase por tu amor; / aquellos celos de muerte / el viento se los llevó. / Los besos que tú me diste / y los que te di a ti yo, / y el recuerdo de tus besos, / y el recuerdos de tus ojos / el viento se lo llevó.

... resulta absolutamente insufrible. Para colmo, todo está rodado y montado sin ningún interés. ¡Pobre López Rubio!

No obstante, la crítica no vio con malos ojos el empeño. Mas-Guindal escribía en

Primer Plano, con motivo de su estreno en el cine Avenida con otras películas de la serie:

Rosa de África, menos afortunada, encuentra su mérito en las gratas canciones del maestro Quiroga. Cierto confusionismo argumental crea esa falta de verosimilitud que se acusa en algunas escenas [...] y que no es difícil de evitar en producciones de este tipo. Maruja Tomás canta bien y tiene momentos interesantes. [Antonio Mas-Guindal: “Página de crítica”, en Primer Plano, núm. 57, 16 de noviembre de 1941.]

Maruja Tomás concluye su participación en el ciclo con

La Petenera (José López Rubio, 1941). De esta cantaora del XIX apenas se sabe que nació en Paterna de la Rivera, provincia de Cádiz, y que su nombre también anduvo en coplas:

Quien te puso Petenera / no supo ponerte nombre, / que te debía haber puesto / la perdición de los hombres.

Siguiendo la senda iniciada en

La Parrala, Xandro Valerio y Rafael de

León vuelven a buscarle la réplica al personaje histórico envuelto en

celajes de leyenda en un pasodoble que, una vez más, ya ha estrenado Conchita Piquer en 1940:

No llamarme Petenera / que ese mote es mi castigo. / Ese nombre es la bandera / que está acabando conmigo. / Madre de mi corazón, / que es la cruz y la ceguera / de mis tormentos mayores. / No llamarme Petenera / que yo me llamo Dolores.

Primer Plano, núm. 50, 28 de septiembre de 1941

Maruja Tomás canta esta

Dolores la Petenera,

Santa Lucía y

Tus ojos negros, en el marco de una historia de bandoleros y manolas en la que la protagonista sigue a su hombre a la serranía. La acompañan en el reparto Juan Monfort, Miguel Pozanco, Ana María Quijada, la veterana Juanita Manso y el no menos veterano Francisco de Villagómez —en la fotografía de

Primer Plano, ensayando con Maruja Tomás bajo la atenta mirada de López Rubio—, que es el único que no repite en otras

Canciones.

Apenas sabemos nada de

Luna de sangre (José López Rubio, 1941), que sigue bajo su lorquiano título el peregrinaje de unos gitanos trashumantes en un argumento original del propio director. Es la primera de las

Canciones que rueda Miguel de Molina, quien asegura que, deseoso de realismo, López Rubio contrata a una tribu auténtica con sus carromatos y se los lleva a Montjuic para filmar exteriores.

En ese escenario interpreté mis canciones y actué junto a una bailarina bellísima, que era pura pinta, pero se defendió bastante bien acompañándome. [Miguel de Molina: Botín de guerra. Autobiografía. Barcelona, Planeta, 1998, pág. 185.]

La canción de Rafael de León, Salvador Valverde y Manuel Quiroga que da título a la película es

Salomé, una zambra de 1933:

Luna de sangre que abrió el verano / sobre la noche de los calés. / Pagana fiesta que los gitanos / rinden al culto de Salomé. / Y mientras ella baila sin velos, / Juan el Romero de allí se va. / José lo sigue, loco de celos / y entre la sombra brilla un puñal.

Cámara, núm. 1, octubre de 1941

La inspiración lunar dio pie a otro tema de León y Quiroga, escrito probablemente para el cortometraje: el romancillo

Me da miedo de la luna.

La niña del Albaicín / se fue con él de Granada. / Su novio la llora, llora, / la llora al pie de la Alhambra. / Yo por eso tengo miedo / de acordarme de la luna. / Se enamoró de tu cara / y de tu piel de aceituna. / Se enamoró de tus ojos / que son pa’ mí una fortuna. / Yo por eso tengo miedo / de acordarme de la luna.

Se completa la batería de

Canciones dirigidas por López Rubio con

A la lima y al limón (José López Rubio, 1941), protagonizada por Miguel Ligero en el papel de un zapatero remendón y su mujer Blanquita Pozas, de modo que todo queda en casa porque Ligero está ligado en estos años a la producción de Ulargui, protagonizando una tras otra:

Los hijos de la noche / I figli della notte (Benito Perojo, 1939),

La última falla / Ultima fiamma (Benito Perojo, 1940),

Héroe a la fuerza (Benito Perojo, 1941),

Pepe Conde (José López Rubio, 1941) y la pospuesta

Sucedió en Damasco.

Cámara, núm. 1, octubre de 1941

La intención declaradamente humorística vendría a quebrar un poco el tono general de amores contravenidos, no obstante la copla de Rafael de León que le da título y que —de nuevo como en el caso de

La Parrala— había estrenado Concha Piquer en 1940:

Y los niños cantan a la rueda, rueda, / esta triste copla que el viento le lleva. / A la lima y al limón, / tú no tienes quien te quiera. / A la lima y al limón, / te vas a quedar soltera. / ¡Qué penita y que dolor! / ¡Qué penita y que dolor, / la vecinita de enfrente / soltera se quedó! / ¡Solterita se quedó!

Cámara, núm. 1, octubre de 1941

Inaccesible en la actualidad, debemos ceñirnos a lo que prometían las gacetillas: “Un encaje cinematográfico de lo popular y lo castizo, en el que lucen su arte genial el as Miguel Ligero y Blanquita Pozas”. [

Hoja del Lunes (La Coruña), 21 de diciembre de 1942, pág. 2.] Sin embargo, severos críticos como el salmantino Javier de Montillana —Gabriel Hernández González en el siglo, futuro director de

El Adelanto, medio en el que desarrolla toda su carrera llegando a ostentar la dirección del mismo—, se sintieron, más que defraudados, ofendidos por la propuesta:

Una película de complemento, naturalmente, no merece el comentario. Pero como se ha querido darle un relieve destacado, vamos a hacerlo siquiera sea brevemente. ¡Lástima de tiempo, de dinero y de celuloide! Ni la canción del maestro Quiroga tiene más actualidad que la de una temporada, ni tampoco encontramos en ella motivos para ser escenificada. Todo lo que se intenta destacar de la cinematografía tiene acogida en este titulado “encaje”, incluyendo, claro está, la disparatada actuación de Miguel Ligero y el ridículo papel que Blanquita Pozas hace. Y esto es todo. [“Coliseum - A la lima y al limón”, en El Adelanto (Salamanca), 12 de febrero de 1942, pág. 2.]